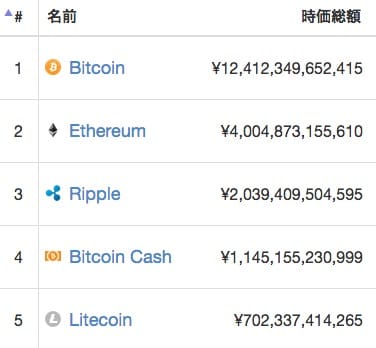

ビットコイン以外で代表的な仮想通貨と言えばイーサリアム(Ethereum)、リップル(Ripple)、オーガー(Augur)などが有名ですが、特にイーサリアムが取引高、時価総額においても急速にそのステイタスを高めてきています。

仮想通貨イーサリアムの内部通貨であるイーサはビットコインと同じく日本円や米ドルと交換できるので、仮想通貨とひとくくりに称されることが多いですが、その本質と利用用途は少し違います。

さて、ではイーサリアムはビットコインと何が違うのでしょうか?

イーサリアムの特徴や将来性などについて、初心者でも簡単に分かるように解説していきます。

仮想通貨イーサリアムの特徴

イーサリアムもビットコインと同じくブロックチェーン技術を使ったプラットフォームではあります。

ただ、その主要な目的が、「過去の取引や契約情報の分散型台帳技術を用いた管理」であるところが大きな違いになります。

つまり、ブロックチェーンの主要技術を、取引、契約情報のトレースや資産管理の用途に応用したのがイーサリアムです。勿論その内部通貨であるイーサ自体はビットコインと同じく仮想通貨として取引もされています。

ビットコイン等の仮想通貨の仕組みを支える中核技術であり、ビットコインとともに発明された技術。ブロックと呼ばれるデータの単位(取引情報)を一定時間ごとに生成し、チェーンの様に連鎖していくことによりデータを保管するデータベース。

この資産管理のプラットフォームとしてのイーサリアムが、昨今、業務の効率化、コスト削減の観点から不動産取引や株式、債券の分野で急速に注目されだしています。

ブロックチェーンの分散管理台帳技術を使えば、過去のすべての不動産や、株式、債権等の資産取引情報が一続きのチェーンとなって電磁的に記録、保存されるので、過去からの一連の取引情報が一目瞭然になります。

また、後で改ざんされるリスクもありません。手続き自体も自動化され人を介在しないので、人為的なミスもなく、圧倒的な低コストでの運用が可能になります。

マイクロソフト等の大企業がイーサリアムをプラットフォームとして採用したことも、企業に広まるきっかけになったようです。

イーサリアムの問題点

現在、イーサリアムは上記のようなプラットフォームとしての利用、仮想通貨としての流通の両面でその価値を高めてきていますが、問題が無いわけではありません。

イーサリアムを使った自立分散型投資ファンドである「the DAO」のハッキング事件に端を発した分裂騒動がイーサリアムの普及に大きな影を落としています。

ハッキング事件自体は2016年6月17日に起きたものですが、その後の対応方針をめぐる主要技術者たちの方針の違いにより内部分裂が起き、結果として「イーサリアム」と「イーサリアム・クラッシック」の2つのイーサリアムが出来てしまう事態になり、未だに両陣営による覇権争いが続いています。

the DAOとは、イーサリアム上で流通する仮想通貨「イーサ」を利用して、ICO(initial coin offering)により150億円以上の資金を調達した事業投資ファンド。イーサリアム・クラシック

イーサリアムの分裂後、ハードフォーク反対派により新しく立ち上げられた仮想通貨。ハードフォーク前のイーサリアムのブロックチェーンを利用していることが特徴。ハードフォーク

ブロックチェーンにおいて前の様式を消滅させて、新しい様式にしてしまう、後方互換性のないソフトウエアの更新。

仮想通貨のイーサリアムとイーサリアムクラシックって何が違うの?

イーサリアムはBitcoinに次ぐ取引高を誇る仮想通貨で、ブロックチェーンを使った資産管理プラットフォームとしても有名ですが、似た名前のイーサリアムクラシックという仮想通貨もあります。この両者、何が違うのでしょうか?

実は元々は同じイーサリアムから枝分かれして出来たものなのです。

出典 https://www.coinwarz.com/cryptocurrency/coins

イーサリアムとイーサリアムクラシックの分裂

両者の枝分かれのきっかけは、2016年6月17日に起こった「The DAO」のハッキング事件です。イーサリアムを使った自立分散型投資ファンドのThe DAOのシステムが、そのバグ(システムの脆弱性)を突かれ外部の何者かのハッキングを受け、イーサリアムが保有していた3,641,694EHA(当時のレートで65億円相当)が流出してしまいました。当時The DAOは、ICOで約150億円という史上最高額の資金を集め、注目を集めていたのて、この事件はマスコミにも大きく取り上げられ、記憶にも新しいと思います。

ハードフォークによりイーサリアムとイーサリアムクラシックに分裂

この事件を受け、イーサリアムの技術者たちは、議論を重ねた結果、流出した資金を取り戻すために、ハードフォークという手段に打って出ました。

ハードフォークとは、簡単に言うと、過去のある取引をなかったことにするために、本来一本の鎖で繋がるはずのブロックチェーンを書き換えて新しい鎖を作ってしまい、書き換え前後の仕様の互換性を無くしてしまう事。つまり、ブロックチェーンの取引台帳の書き換えです。

一度ハードフォークにより書き換えられた新しい仕様は古い仕様とは互換性がなくなります。今回は流出事件を無かった事にするためにこのハードフォークが用いられました。

ただ、ハードフォークはブロックチェーンの本来の特徴であり利点である、「不可逆性」、「改善しにくさ」や特定の管理者に管理されない「非中央集権的」と言うコンセプトに反する手法であり、この事が、イーサリアムのコミュニティをハードフォーク賛成派と反対派に分裂させるきっかけとなりました。

書き換えられた新しい仕様を使ったイーサリアムが「イーサリアム(ETH)」、ハードフォークに反対して古い仕様をそのまま使ったイーサリアムが「イーサリアムクラシック(ETC)」と名乗るようになり、同時に2つの違うイーサリアムが並び立つ事態になったのです。

その後、イーサリアムはハードフォークをきっかけとして信用を取り戻し、イーサリアムクラシックにも取引市場で値段がついています。

ICOについては下記記事を参照下さい。

ここまでイーサリアムとイーサリアムクラシックの違いについて説明してきましたがいかがだったでしょうか。

不幸な事件をきっかけに分裂した、イーサリアムとイーサリアムクラシックですが、両者には両者それぞれの主張があり、その優劣はつけ難いと思います。

アルトコインの世界は、種類も多く、その成り立ちやシステムも複雑でなかなか理解しづらいですが、一つ一つその基本を理解してから、投資対象として選別していく必要があります。

「イーサリアム企業連合」とは?

仮想通貨の世界で、通貨の取引高、知名度においてビットコインに接ぐ第2位の地位を確保しているイーサリアムですが、なんと言ってもその特徴はスマートコントラクト機能です。

イーサリアムなどの一部の仮想通貨に実装されている、ブロックチェーンをベースにした機能で、取引で行われる契約を自動的に実行、保存していく機能。

昨今イーサリアムのスマートコントラクト機能を事業に取り入れようとする企業が世界規模で増えいます。

そのような動きの中、JPモルガン、UBS、インテル、マイクロソフト、アクセンチュアなどの大手企業約30社が中心となって2017年2月に「イーサリアム企業連合 EEA(Enterprise Ethereum Alliance)」が発足しました。

EEAは一体何を目的につくられた、どんな組織なのでしょうか?簡単に解説していきます。

イーサリアム連合(EEA)発足の目的と役割

当初30社ほどでスタートしたイーサリアム企業連合(EEA)は、現在150社を超える規模になっています。

イーサリアム企業連合(EEA)に参加する各企業は、それぞれ独自のシステムをイーサリアムのスマートコントラクト機能を使って構築しようとしています。

例えば、前述のJPモルガンはイーサリアムをベースにした、顧客企業向けの「Quorum」というシステムを開発していますし、マイクロソフトは自社のクラウドサービスであるAzuru上で、イーサリアムのブロックチェーン機能とのインターフェイスを提供しています。

日本企業においても、三菱東京UFJ、トヨタなど6社がイーサリアム企業連合(EEA)への参加を表明しています。

このように、イーサリアム企業連合(EEA)参加企業はそれぞれ異なる目的と、思惑を持って参加しているようですが、イーサリアム企業連合(EEA)に参加し、共同で開発を行ったり、技術の標準化を目指すことにより、金融取引の迅速化やサプライチェーンの効率確保によるコスト削減を実現し、よりスムーズな実用化を進めたいという考えで一致しているようです。

イーサリアムのスマートコントラクトは、契約に関する情報をブロックチェーン上に書き込めるため、仮想通貨としての機能以外にも、不動産取引やヘルスケアなど様々なビジネス用途での利用が想定さています。

イーサリアムは元来、ビットコインと同じく、非中央集権的な運用形態を特徴としたパブリック・ブロックチェーンであり、取引の承認も不特定の参加者により行われるので、管理者や責任者が存在しません。

ブロックチェーンにおける取引記録の生成や承認において、不特定多数のノードやマイナーによって作業が行われる仕組みをいう。

一方、大手金融機関等の、取引情報や個人情報の管理業務などにおいては、セキュリティーや機密情報の管理、コンプライアンスの観点から、プラベートな許可、承認の仕組みがどうしても必要となってきます。

イーサリアム連合(EEA)発足の背景

ブロックチェーンに関する技術推進コミュニティーとしては、限定的に取引承認者を設定するコンソーシアム型ブロックチェーン研究プロジェクトの「R3」や「Hyperledger」なども既に存在しますが、これらは主に金融領域での取引を目的として発足したものであり、特定の業種、企業や団体に限定された取組にとどまっています。

そこで、パブリックチェーンとコンソーシアム型のプライベートチェーン間で相互互換性を持たせ、業種、企業、団体の枠をお超えて利用出来る技術の標準化を目的として発足したのがイーサリアム企業連合(EEA)という事です。

ブロックチェーンにおける取引記録の生成や承認において、限られた一部のノードやマイナーによって作業がおこわれる仕組みをいう。

イーサリアム企業連合(EEA)には、昨今大手の法律事務所も数多く参加してきており、新しい技術の実用化局面で重要となる、法制上の協力が期待されています。

このように、参加者を増やしつつ、活動を活発化させているイーサリアム企業連合(EEA)ですか、イーサリアムの通貨価値にも少なからず影響を与えているようです。

2017年5月に、三菱東京UFJとトヨタが加盟した際には価格が高騰しましたし、7月のCiscoなど34社の加盟の際も又高騰しました。仮想通貨全体の価格の上昇の影響もあるでしょうが、やはり、イーサリアムの価格を予想していく上でも、イーサリアム企業連合(EEA)の動きは無視はできないもののようです。

ここまでイーサリアム企業連合(EEA)の発足目的や役割を説明して来ましたが、いかがだったでしょうか。

このように、イーサリアムのスマートコントラクトを産業界において実用化し、様々な業種、用途に拡げていく上でも、また、イーサリアムの仮想通貨としての価値を高めていく上でも、重要な役割を担うであろうイーサリアム企業連合(EEA)の動きから、ますます目が離せなくなって来ています。

仮想通貨イーサリアムとは?その特徴と将来性 まとめ

今回は仮想通貨イーサリアムとは何か?その特徴や将来性について簡単に解説してきましたがいかがだったでしょうか。

各種仮想通貨に利用されているブロックチェーン技術はまだ新しく、日々試行錯誤を繰り返している段階で、劇的なコスト削減効果や業務改善効果が期待できる反面、バグや未知の問題を内在させている可能性も否定できません。

よって、イーサリアムの利用に際しても、業務ごとのリスクの許容範囲を見極めつつ、用途に応じた利用の仕方をしていく必要があるでしょう。

ビットバンクおすすめ

イーサリアム(ETH/BTC)を板取引で購入できる!アルトコインの取引所ならbitbank!取引手数料無料キャンペーンも

bitFlyer(ビットフライヤー)

ビットコイン取引量日本一の取引所!イーサリアム(ETH/BTC)の板取引も可能

イーサリアムを始めアルトコイン6種類とビットコインのレバレッジ取引ができる

GMOコイン

イーサリアムを買える販売所!入出金手数料が無料